中学生が陸上長距離競技に取り組むうえで欠かせないのが、正しいシューズ選びとその規定の理解です。

特に最近はルールの見直しが進み、「中学生の陸上長距離シューズ規定」と検索して情報収集を行う保護者や指導者、選手自身も増えています。

本記事では、シューズの厚さに関する基本規定をはじめ、800m・1500m・3000mといった種目別に適したシューズの特徴や選び方、陸上20mm以下シューズの選び方のポイントを詳しく解説します。

さらに、厚底シューズは禁止ですか?という疑問に対する回答や、wa承認シューズリストとはどのようなものか、中学生向けのおすすめシューズモデルの紹介も取り上げています。

また、陸上シューズ規定の一覧を確認する方法や、厚底シューズ禁止一覧まとめといった最新動向にも触れ、実際に競技会へ出場する際に役立つ情報を提供します。

ランニングシューズのルールは?という基本的な疑問から、スパイクとランニングの使い分け方、シューズチェックの運用と注意点、さらには規定外シューズ使用時の対応まで、幅広くカバーしています。

これから大会出場を目指す中学生やその関係者にとって、実用的でトラブルを避けるための知識が満載です。

- 外側がすり減る原因と体のクセの関係

- 減り方ごとの走り方やフォームの特徴

- シューズの寿命や補修の限界について

- 適切なシューズの選び方とメンテナンス方法

中学生の陸上長距離におけるシューズ規定

- シューズの厚さに関する基本規定

- 800m・1500m・3000mの種目ごとのシューズ選び

- 厚底シューズは禁止ですか?

- wa承認シューズリストとは

- 中学生向けのおすすめシューズモデル

- 陸上シューズ規定の一覧を確認

シューズの厚さに関する基本規定

このため、中学生が陸上競技に出場する際は、出場する競技種目に応じてシューズの厚さに関する規定をしっかり守ることが求められます。

特に、2024年11月以降はルールが大きく変わり、トラック競技では靴底の厚さが20mm以下と明確に定められました。

この変更により、これまで利用されていた一部の厚底シューズの使用が制限されるようになっています。

この新たな規定は、競技の公平性を保つことと、シューズの構造による過剰なパフォーマンス向上を抑えることを目的としています。

つまり、技術や体力といった本来の競技力をより正確に評価するためのルールです。

また、厚底シューズは足への負担が少ない一方で、反発力や推進力が高く、記録に大きな影響を与えるとされているため、公認記録をめぐる公平性の観点からも制限が設けられました。

例えば、1500mを含む中・長距離種目では、指定された上限を超えるシューズを履いていると、その競技結果は公認されない可能性があります。

これにより、せっかく努力して出した好記録も、公式には認められないことになってしまいます。

したがって、競技に臨む前には、必ず自分のシューズが最新の規定に適合しているかどうかを確認しておくことが重要です。

特に大会直前になってから慌てることのないよう、普段から使用しているシューズの仕様について正確な情報を把握しておきましょう。

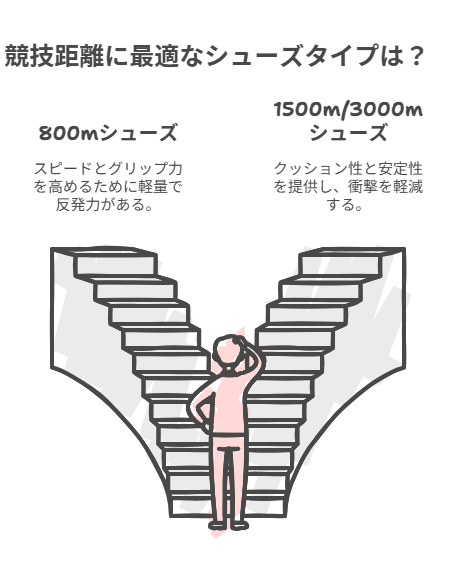

800m・1500m・3000mの種目ごとのシューズ選び

ただし、すべての距離で同じタイプのシューズが適しているわけではありません。競技距離ごとに必要な機能性が異なるため、それぞれに合った特徴を持つシューズを選ぶことが非常に重要です。

例えば、800mでは軽量で足にしっかりフィットし、地面をとらえるグリップ力とスパイク性のあるシューズが多くの選手に支持されています。

特に短距離に近いスピードが求められるため、反発力が高く、蹴り出しの瞬間にエネルギーを効率よく地面に伝える構造のものが好まれます。

こうしたシューズを使うことで、より速い加速が可能となり、タイムの向上が期待できます。

一方、1500mや3000mといった中・長距離種目では、走行時間が長くなるため、着地時の衝撃を和らげるクッション性と、走行中のブレを防ぐ安定性が求められます。

特に中学生は成長期にあるため、膝や足首への負担を最小限に抑える設計のシューズが適しています。

また、クッション性だけでなく、疲労を軽減する構造や適度な反発力も備わっていると、より快適に走り切ることができます。

このように、競技の特性に応じて適切なシューズを選択することで、記録の向上だけでなく、ケガの予防や競技継続のしやすさにもつながります。

パフォーマンスを最大限に発揮するためには、自分の競技スタイルや足の特性に合った一足を見つけることが大切です。

陸上20mm以下シューズの選び方

このとき注意すべきポイントは、「公式に20mm以下」とされているかどうかを明確に確認することです。

なぜなら、市販されている多くのランニングシューズやスパイクは、必ずしも製品情報に靴底の厚さが詳しく明記されているわけではないためです。

特にオンライン販売では、厚さの記載が省略されていたり、参考値である場合もあるため、鵜呑みにしてはいけません。

実際に確認するには、シューズブランドの公式ウェブサイトで仕様をチェックするのが第一歩です。加えて、ワールドアスレティックス(WA)が定期的に公開している承認シューズリストを参照すれば、そのシューズが公認大会で使用可能かどうかを判断できます。

承認リストにはモデル名や使用可能な競技種目、使用開始日などが記載されており、安心して選べる指標となります。

また、スポーツ用品店に足を運び、店員に相談しながら実際に厚さを測定してもらうのも非常に有効な手段です。

特に店舗によっては、競技用シューズに詳しいスタッフが常駐している場合もあり、実際に計測機器を用いて確認してくれることもあります。こうしたサポートを活用することで、より確実にルールを満たすシューズを見つけることができます。

特に大会に出場する予定がある中学生にとっては、直前で慌てることがないよう、なるべく早めに基準に沿ったシューズを選定し、履き慣らしておくことが重要です。

普段から使用する練習用のシューズと、本番用の競技モデルを分けて準備することで、安心して大会に臨むことができるでしょう。

厚底シューズは禁止ですか?

このような疑問を持つ方も多いですが、結論から言えば「一部の種目では厚底シューズの使用が禁止されています」。

とくにトラック競技では、靴底の厚さが20mmを超えるシューズは規制対象とされており、使用した場合にはその競技結果が無効になる可能性があります。

厚底による推進力や反発力の高さが成績に大きな影響を与えるため、これを不公平とする意見がルール改正の背景にあります。

一方で、ロード競技やクロスカントリーなど、トラック以外の種目では40mmまでの厚さが許容されており、現時点では使用が認められています。

これらの種目では走行距離が長く、脚への負担軽減を目的に厚底が選ばれることも多いため、ルール上の扱いが異なっているのです。

そのため、ひとくちに「厚底シューズは禁止」と言っても、競技の種類や環境によって判断が分かれることを理解しておく必要があります。

前述の通り、出場する競技種目や大会の主催団体が設定している規定を事前に確認し、それに適したシューズを選ぶことがとても大切です。

特に中学生の大会ではWA(ワールドアスレティックス)の規則がそのまま適用されることもあるため、普段の練習で使用しているシューズが本番で使えるかを事前に確認しておかないと、せっかくの努力が報われない結果になってしまうかもしれません。

wa承認シューズリストとは

これは、ワールドアスレティックス(WA)が公式に認定した「使用可能なシューズのリスト」であり、各種陸上競技における規定に適合していると判断されたモデルが掲載されています。

リストは毎週更新されており、販売開始されたばかりの最新モデルや、既存モデルの改良版なども随時追加される仕組みになっています。

これにより、選手や指導者は常に最新情報をもとに適切なシューズを選ぶことが可能です。

例えば、大会で使用を予定しているシューズがこの承認リストに含まれていない場合、そのシューズは競技規則に違反しているとみなされ、出場が認められなかったり、記録が無効となるリスクが高まります。

とくにWAが直接監督する国際大会や、日本陸連の主催する公認大会などでは、規定違反に対して厳格な対応がとられるケースもあります。

このため、出場する大会の性質や主催団体の規則をふまえ、シューズの適合性を確認することはトラブル回避の観点からも非常に重要です。

WA承認シューズリストはPDF形式で公開されており、モデル名やソール厚、適用競技などが詳細に記載されています。メーカーのモデル名や製品番号で検索できるようになっているため、確認作業も比較的簡単です。

したがって、大会参加前には必ず最新の承認リストに目を通し、自分の使うシューズが掲載されているかどうかを確認しておくことが、トラブルを未然に防ぐための大きなポイントとなります。

中学生向けのおすすめシューズモデル

このようなルールを踏まえたうえで、中学生におすすめできるシューズのモデルは、軽量で薄底、かつ反発性と安定性のバランスを備えたランニングタイプのシューズです。

これらの要素を兼ね備えたシューズは、競技中の推進力をしっかりと地面に伝えながらも、足への負担を最小限に抑えてくれるというメリットがあります。

さらに、発育段階にある中学生の身体にとっても、足首や膝をサポートしながら自然なフォームで走ることができる設計が求められます。

例えば、アシックスの「SORTIEMAGIC」シリーズは、競技者向けに作られたモデルで、20mm以下というWA規定の厚さに加えて、軽量性と反発性に優れています。

また、ナイキの「ライバルフライ」シリーズも同様に、20mm以下でありながらクッション性やグリップ性能が高く、スピードを意識したレースにも対応可能な設計となっています。

特にライバルフライは、前足部の着地がしやすく設計されているため、前傾姿勢で走る中距離型ランナーにもフィットしやすいという特徴があります。

ただし、シューズ選びにおいては、単に性能の数値だけで決めてしまうのではなく、自分の足の形や走り方に合っているかを見極めることも非常に重要です。特に足幅や甲の高さなど、個人差の出やすい部分については、フィッティングの精度が記録に大きく影響することもあります。

そのため、可能であればスポーツ用品店や専門店で実際に試着し、走り心地を確認したうえで購入することを強くおすすめします。

また、同じモデルでも世代によって仕様が微妙に異なることもあるため、最新のバージョンを選ぶ際は、WAの承認リストに掲載されているかも忘れずに確認しましょう。

中学生の陸上長距離シューズ規定の最新動向

- 陸上シューズ規定の一覧を確認

- 厚底シューズ禁止一覧まとめ

- ランニングシューズのルールは?

- スパイクとランニングの使い分け

- シューズチェックの運用と注意点

- 規定外シューズ使用時の対応

陸上シューズ規定の一覧を確認

| 種目 | 2024年11月1日以降の競技靴底の最大厚さ(本規程10.6による) | その他の要件 / 注意 |

|---|---|---|

| トラック種目 | 20mm(スパイクシューズまたはノン・スパイクシューズ) | |

| ハードル種目 | ||

| 障害物競走 | リレーにおいては、各走者が走る距離に応じて適用する。 | |

| 競技場内で行う競歩競技 | 道路競技と同じ | |

| フィールド種目 | 20mm(スパイクシューズまたはノン・スパイクシューズ) | 全跳躍種目で、靴の前の部分の中心点の靴底の厚さは、踵の中心点の靴底の厚さを超えてはならない(前足の中心は、靴の内部の長さの75%にある靴の中心点。 踵の中心は、靴の内部の長さの12%にある靴の中心点)。 |

| 道路競技(競走・競歩) | 40mm | |

| 競技場内で行う競歩競技の靴底の厚さは、道路競技と同じとする。 | ||

| クロスカントリー | 20mm(スパイクシューズ) | |

| 40mm(ノン・スパイクシューズ) | 競技者はスパイクシューズまたはノン・スパイクシューズ(ロードシューズなど)を履くことができる。 スパイクシューズを履く場合、靴底の最大の厚さは20mmを超えてはならない。 ノン・スパイクシューズを履く場合、靴底の最大の厚さは40mmを超えてはならない。 | |

| マウンテンレース トレイルレース |

制限なし | |

ここでは、WA(ワールドアスレティックス)が定める競技種目ごとのシューズ規定を正確に把握しておくことが非常に重要です。

特に2024年11月以降、トラック競技における靴底の厚さ上限が見直され、従来800m以上の競技では25mmまで認められていたところを含め、すべてのトラック種目において統一的に20mm以下とする厳格なルールが適用されることになりました。

これにより、対象となる種目でのシューズ選定における基準がより明確になった反面、これまで使用していた厚底モデルが急に使用不可となるケースも出てきます。

さらに、記録無効にとどまらず、大会運営側の判断によっては失格処分が下されることもあり得ます。実際に、中学生を対象とした全国大会でもこの規定が適用されており、知らなかったでは済まされない状況です。

したがって、まずは自分が出場する競技種目の最新規定を事前に確認し、それに準じたシューズを使用する習慣をつけることが大切です。

WAの公式サイトや日本陸上競技連盟が発行する案内を活用すれば、最新の情報を得ることができます。

特に、シーズンの始まりや大会前には見直しが行われることもあるため、常に最新のルールを意識して準備を進めるようにしましょう。

厚底シューズ禁止一覧まとめ

言ってしまえば、厚底シューズの禁止対象は年々広がりを見せており、今ではトップアスリートのみならず、ジュニア世代である中学生や高校生にも大きな影響を及ぼすようになっています。

特に2020年以降、ワールドアスレティックス(WA)による規定が大幅に改定され、靴底の厚さに関する制限が明文化されると同時に、その適用範囲も拡大されました。

このルール変更の背景には、厚底シューズによるパフォーマンスへの影響が大きく、記録の公平性を損なうという懸念があります。

実際、厚底がもたらす高い反発力と推進力は、特にトラック競技においては有利すぎるとされ、他の選手との間で競技条件に差が出る要因となってしまうためです。

そのため、現在では20mmを超える靴底を持つシューズは、トラック競技において原則として使用不可とされています。

一方で、フィールド競技やロード競技の一部では、依然として厚さの上限が緩やかであったり、状況に応じて例外が設けられている場合もあります。

このように、競技ごとにルールが異なるため、すべてを一括りに「厚底禁止」と判断してしまうのは誤りです。

このため、シューズの使用可否に関する基準をあらかじめ整理し、一覧表などの形で分かりやすくまとめておくことが、選手や指導者にとって非常に有効です。

特に中学生にとっては、情報の把握が不十分なまま誤ったシューズを使用し、競技結果が無効になるといった事態は避けなければなりません。

事前に使用予定のシューズが各大会のルールに適合しているかをしっかり確認しておくことが、トラブルを未然に防ぐ第一歩となります。

ランニングシューズのルールは?

ここで確認したいのは、「ランニングシューズ=どの競技にも適用できる」とは限らないという点です。

特に中学生の公式大会では、WA(ワールドアスレティックス)が定めた競技規則に基づいてシューズの使用可否が判断されることが一般的です。

そのため、一般的に市販されているランニングシューズであっても、すべてのモデルが競技で使用できるわけではありません。

例えば、見た目は普通のジョギング用シューズであっても、靴底の厚さが20mmを超えていると、トラック競技では使用が認められない可能性があります。

さらに、靴底の形状や素材の違いによっては、意図せずルール違反になってしまうケースもあります。

こうした点を見落としたまま大会に出場してしまうと、せっかくの記録が無効とされてしまうこともあるため注意が必要です。

このため、ランニングシューズを競技用として活用したい場合には、必ず事前に靴底の厚さやモデル名、対応している種目などを確認することが大切です。

できればWAの承認シューズリストに掲載されているモデルかどうかもチェックし、自分が出場する競技種目で使用が許可されているかどうかを明確にしておくと安心です。

もし不明点がある場合は、指導者や販売店のスタッフに相談し、専門的な視点からアドバイスをもらうのもよいでしょう。

とくに大会直前でのトラブルを避けるためには、日頃から使用しているシューズの仕様を把握しておくことが重要です。

日常練習で履き慣れたシューズが本番でも使えるかどうかを、あらかじめ確認することが、安定したパフォーマンスと記録の確実な反映につながる第一歩となります。

スパイクとランニングの使い分け

私であれば、練習にはランニングシューズを使用し、試合ではスパイクを選ぶようにしています。スパイクはトラックにしっかり食い込み、加速や踏み込みがしやすいため、競技においては非常に有効です。

しかしその一方で、クッション性が少なく足への衝撃が強くなるため、長時間の走行や連日の練習には適していません。特に中学生のように身体が成長段階にある選手にとっては、過度な負担を避ける必要があります。

一方、ランニングシューズはソールにクッション材が多く含まれており、足裏への衝撃を和らげる設計となっているため、日常的なランニングやウォーミングアップ、クールダウンに非常に適しています。

また、耐久性にも優れていることが多く、練習量が多い学生にとって経済的にもありがたい存在です。

シューズの中には軽量性と安定性のバランスが取れたモデルもあり、場面に応じた選び方ができるのも大きな利点と言えるでしょう。

このようなそれぞれのシューズの特性を正しく理解したうえで、練習と本番で適切に使い分けることが、効率的なトレーニングと安全な競技参加を実現するポイントになります。

無理に同じシューズを使い続けるよりも、目的に応じた最適な選択を心がけることが、結果的に長く競技を続ける力にもつながっていきます。

シューズチェックの運用と注意点

実際、すべての選手が大会前に必ずしもシューズチェックを受けるというわけではありません。

大会によってはチェックを実施しない場合もあり、選手自身の自己申告や良識に任せられているケースもあります。

しかしながら、主要な全国規模の大会や、特に成績上位者やメダル圏内の選手に対しては、ドーピング検査と並行して、シューズに関するチェックが厳格に行われることがあります。

この検査では、使用しているシューズがワールドアスレティックス(WA)の承認を受けたモデルであるかどうか、そして靴底の厚さがその競技種目で定められている上限(たとえばトラック競技なら20mm)を超えていないかを中心に確認されます。

これに違反すると、どれだけ好成績を残していても、記録が無効とされる場合があります。

また、シューズチェックには一定の時間がかかることがあるため、大会当日は受付や招集の時間に余裕を持って行動することが非常に重要です。チェックが長引いた結果、アップや準備に支障が出てしまうと、せっかくのパフォーマンスにも悪影響が及ぶ可能性があります。

そのため、必要に応じて事前に大会要項や招集手順を確認し、チェックが行われるかどうかを把握しておくことも対策の一つです。

さらに、最近では一部の大会で無作為抽出による抜き打ち検査が実施されるケースも報告されています。

したがって、いつ誰が対象になるかわからない以上、常に規定に準じたシューズを使用しておくことが選手としてのマナーであり、自分の記録を守るための最善策とも言えるでしょう。

規定外シューズ使用時の対応

たとえ大会で素晴らしい記録を出したとしても、もし規定に反したシューズを着用していた場合、その記録は公式には一切認められないことになります。

これが選手にとって最も深刻かつ避けるべきリスクの一つです。

努力を重ねてきた結果が無効となるのは、精神的なダメージも大きく、モチベーションの低下にもつながりかねません。

さらに、状況によっては審判の判断により、その場で失格処分が下される可能性もあります。

これは競技中や競技後に発覚するケースも含まれ、本人だけでなくチーム全体の結果にも悪影響を及ぼす恐れがあります。

特にリレー種目や団体戦においては、他の選手にも迷惑がかかるため、より一層の注意が求められます。

このようなトラブルを未然に防ぐには、日頃から大会のルールやWA(ワールドアスレティックス)の最新規定に目を通しておくことが不可欠です。

シューズのモデルや厚さ、WAの承認の有無など、細かい点まで確認する習慣を身につけることが、トラブルを防ぐ一番の近道です。

とくに中学生の場合、まだ競技ルールに不慣れなことも多いため、指導者や保護者と定期的に情報を共有し、必要であれば専門店やコーチに相談することが大切です。

また、試合直前に新しいシューズを試すのではなく、余裕をもって事前に履き慣らし、問題がないかを確認しておくことも重要です。

シューズの管理をしっかり行うことで、安心して本番に臨むことができ、自信を持って競技に集中できる環境を整えることができます。

中学生の陸上長距離におけるシューズ規定のまとめ

-

トラック競技ではシューズの厚さが20mm以下と定められている

-

2024年11月から厚底シューズの使用制限が強化されている

-

厚底による過剰な反発力を公平性の観点から制限している

-

1500mや3000mでは規定外シューズ使用で記録が非公認となる可能性がある

-

競技ごとに適した機能のシューズ選びが記録向上に直結する

-

800mには軽量で反発力のあるスパイク型シューズが適している

-

中・長距離ではクッション性と安定性が重要となる

-

市販シューズの厚さはWAリストや公式サイトでの確認が必須

-

オンライン購入時は厚さの記載が曖昧な場合があるため要注意

-

スポーツ店で実測やスタッフの助言を受けると選定ミスを防げる

-

WA承認リストに掲載されたモデルであるか事前確認が必要

-

トラック以外のロード種目では40mmまで許可されている例もある

-

ランニングシューズでも厚さが基準を超えれば使用不可になる

-

スパイクとランニングシューズは練習と本番で使い分けるのが望ましい

-

規定外シューズの使用は失格や記録抹消のリスクを伴う