ランニングを始めたばかりで、シューズ選びに悩んでいませんか?特に最近話題の厚底ランニングシューズ、気になりますよね。

確かに、厚底ランニングシューズは高いクッション性や反発力に優れ、多くのランナーから支持されています。

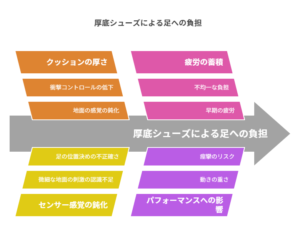

しかし一方で、「厚底で足への負担が増える理由」や「厚底シューズは疲れるって本当?」といった疑問を持つ声も少なくありません。

特に「筋力低下と故障リスクの関係」や「厚底は初心者ランナーに不向き?」といった問題は、ランナーのレベルにかかわらず知っておくべき重要なポイントです。

また、日常生活での利用においても「普段履きには向いていない理由」があり、歩行時の安定性に関する注意が必要です。

さらに「走り方に合わない場合の影響」も見逃せません。自分の走法に合っていないシューズを使うことで、パフォーマンス低下や怪我のリスクが高まることもあります。

この記事では、「厚底 薄底 使い分けの基本とは」から始まり、「足のタイプで変わるシューズ選び」や「レース用と練習用の使い分け方」まで、あらゆる視点から厚底シューズのメリットとデメリットを比較解説します。

また、「厚底シューズは万能ではない」「長期使用による悪影響も注意」といった視点にも触れつつ、「シーン別おすすめシューズの選び方」についてもご紹介します。

これから厚底シューズの購入や使用を検討している方にとって、後悔のない選択をするためのヒントが満載です。

- 厚底シューズが足や筋肉に与える負担やリスク

- 初心者や日常使いにおける適正と注意点

- 自分の走り方や体に合ったシューズの選び方

- 厚底と薄底の使い分けによる効果的な運用方法

厚底ランニングシューズのデメリットとは

- 厚底で足への負担が増える理由

- 厚底シューズは疲れるって本当?

- 筋力低下と故障リスクの関係

- 厚底は初心者ランナーに不向き?

- 普段履きには向いていない理由

- 走り方に合わない場合の影響

厚底で足への負担が増える理由

厚底シューズは、非常に高いクッション性を持っているため、地面から伝わる衝撃をしっかりと吸収し、足へのダメージを軽減してくれるのが大きな特長です。

このクッション構造によって、初心者ランナーや長距離を走る人にとって安心感を与えてくれる一方で、注意すべき点もあります。

というのも、クッションが厚くなることで、足裏のセンサー感覚、つまり足裏で感じ取る微細な刺激や地面の情報が伝わりにくくなってしまうからです。

こうした感覚の鈍化によって、着地時の小さな衝撃や地面の凹凸などを的確に把握することが難しくなり、自分自身で衝撃をコントロールする能力が低下してしまいます。

結果として、足や膝、ふくらはぎといった下半身の特定部位に負担が偏ってしまい、その影響で疲労感や違和感を早い段階から覚えるようになることも少なくありません。

特にフルマラソンのように長時間走るシーンでは、このような負担が蓄積されやすくなり、後半になって足が重く動かなくなる、あるいは痙攣が起こるなど、パフォーマンスの低下につながるリスクもあるのです。

そのため、厚底シューズを選ぶ際は、こうした点を理解した上で、自分の走力や体の状態に合った選択をすることが求められます。

厚底シューズは疲れるって本当?

実際、厚底シューズを履いた後に「思ったより疲れた」と感じる人が一定数います。これは、厚底ならではのクッション性の高さが走り方に影響を与えるためです。

クッションの反発力をうまく活かす走法に慣れていないと、無意識のうちに余分な力を使ってしまい、結果として全身の筋肉に予想以上の負担がかかります。

こうした状況では、知らず知らずのうちにエネルギーを余計に消費してしまい、走行距離が伸びるほどに疲労が蓄積していきます。

さらに、体が無理な動きを続けることで、フォームの崩れや呼吸の乱れなども引き起こされやすくなり、最終的には走り終えた後に「なぜかいつもより疲れた」と実感するケースが多くなるのです。

筋力低下と故障リスクの関係

クッションが強すぎると、自分の筋力で身体を支える必要が大幅に減ってしまうため、結果として足の筋肉が十分に使われず、鍛えられにくくなってしまいます。

特にふくらはぎや足裏の小さな筋肉群は、日常的な走行や歩行の中での使用頻度が大きく減りやすく、その分筋肉の衰えが早く進んでしまう可能性があります。

筋肉の働きが鈍くなると、姿勢保持や足元の安定性が低下し、体全体のバランスが乱れやすくなります。

こうした状態が長期間にわたって続いた場合、バランス感覚の乱れや、足元の感覚の鈍化によりフォームが崩れたり、着地の瞬間に不安定さを感じたりする場面が増えていきます。

その結果として、膝や足首、さらには腰まわりの関節に余分なストレスがかかり、身体の一部に大きな負荷が集中するようになります。

このような状態では、疲労骨折や腱の炎症、慢性的な関節痛といったトラブルの発生リスクが高まってしまうのです。

また、これらの症状は一度発症すると長引きやすく、ランニングの継続そのものを妨げる原因になりかねないため、注意が必要です。

厚底は初心者ランナーに不向き?

初心者ランナーが厚底シューズを選ぶと、着地の感覚や体重移動のコツをつかみにくくなる可能性があります。

これは、厚底シューズに特有の分厚いクッション構造が、足裏から伝わる感覚を鈍らせてしまうためです。

具体的には、足がどのタイミングで、どの位置に地面に接触しているのかを自分で正確に認識しにくくなり、それがフォーム習得の妨げとなります。

このような感覚のずれが続くことで、正しい動作を身につけるまでに時間がかかり、動きがぎこちなくなる場面が増えてしまいます。

さらに、フォームが安定しないまま走ると、必要以上に筋肉に負荷がかかるため、想定より早く疲れを感じてしまいます。

とくに初心者は体力的にも未熟な部分が多いため、こうした負担がより顕著に現れます。

加えて、疲労が蓄積しやすくなることで、ランニングそのものが苦痛に感じられるようになり、継続のモチベーションが低下する要因にもなります。

快適に走るはずの習慣がストレスになることで、せっかく始めたランニングを断念してしまうケースも考えられるため、初心者は特に注意が必要です。

普段履きには向いていない理由

厚底シューズは走る動作に特化して設計されているため、歩行時にはかえって不安定さを感じることが少なくありません。

特に、厚めのソールが足裏と地面との距離を広げてしまい、地面の感触が伝わりづらくなることから、しっかりと接地する感覚を得にくくなります。

その結果として、足元がふらついたり、バランスを崩しやすくなったりするリスクが高まります。

実際、通常のスニーカーと比べても、足の安定性が劣る傾向があり、日常生活の中では注意が必要です。

たとえば、通勤ラッシュの駅構内や階段の上り下りといった場面では、足場が不安定になりがちで、思わぬ転倒や足首をひねるようなアクシデントにつながる可能性も否定できません。

また、歩行時に自然に行われる足のローリング動作(かかとからつま先への重心移動)が、厚底ソールによって妨げられることがあり、それによって歩きにくさや足取りの重さを感じるケースもあります。

長時間歩き続けることで、足裏やふくらはぎに違和感や疲労が蓄積しやすくなるため、普段の街歩きや通勤用途としてはあまり適していないというのが実情です。

シューズ選びにおいては、用途に応じた機能性を重視することが重要であり、ランニングに特化した厚底シューズを日常使用することには、一定のリスクが伴うと考えた方がよいでしょう。

走り方に合わない場合の影響

厚底シューズは、つま先から着地するフォアフット走法に最適化されている設計が多く採用されています。

これに対して、ヒールストライク(かかとから着地する走り方)を基本とするランナーにとっては、相性が悪くなるケースが少なくありません。

このような走法とのミスマッチが生じると、自然な走り方が制限されてしまい、動き全体が不安定になる傾向が見られます。

具体的には、着地時の重心移動や足の運びがスムーズにいかなくなり、体の動きにズレが生じるようになるのです。

こうしたズレを補おうと無意識に余計な筋肉を使うことで、フォームが崩れてしまったり、エネルギー消費が増えてしまったりする場合もあります。

もし自分の走法に合っていない厚底シューズを無理に使い続けた場合、着地時に衝撃を正しく吸収できず、膝や腰などの関節に過度な負担が集中してしまうことがあるのです。

その結果、フォームの乱れや筋肉の使い過ぎによる疲労感の蓄積、さらには膝痛や腰痛といった慢性的な痛み、故障のリスクが高まる要因となります。

特に中長距離のランニングでは、こうした影響が顕著に表れるため、シューズ選びは自身の走り方に合ったものを慎重に選ぶことが重要です。

厚底ランニングシューズのデメリットと使い分け

- 厚底 薄底 使い分けの基本とは

- 足のタイプで変わるシューズ選び

- レース用と練習用の使い分け方

- 厚底シューズは万能ではない

- 長期使用による悪影響も注意

- シーン別おすすめシューズの選び方

厚底 薄底 使い分けの基本とは

厚底と薄底のシューズには、それぞれ異なる目的と特徴があります。

たとえば、スピードを重視する場面では、厚底シューズが持つ高い反発力が活かされ、着地のエネルギーを推進力に変えてくれるため、タイムの短縮に大きく貢献する傾向があります。

特に中長距離レースにおいては、クッション性と反発力のバランスが優れている厚底シューズの使用が増えています。

一方で、足裏感覚を鍛えたり、地面との接地感をより細かく感じながら走る必要がある場合には、薄底シューズが効果的です。

これは、足裏の神経が直接的に刺激されやすくなることで、地面の状態や身体の使い方をより正確に把握できるようになるためです。

さらに、走る距離やトレーニングの目的だけでなく、路面の状態や天候、コースの起伏などによっても、適切なシューズ選びは変わってきます。

たとえば、起伏の激しいトレイルコースではグリップ力のある薄底タイプが好まれる場合もあります。

このように、場面や用途に応じてシューズを柔軟に使い分けることで、効率よく走力を高めるだけでなく、足腰への不要な負荷を減らすことができ、結果的にケガや疲労の予防にもつながるのです。

足のタイプで変わるシューズ選び

人によって足のアーチの高さや、つま先の形、足幅などは大きく異なります。

そのため、同じ厚底シューズであっても、実際に足にしっかりフィットするかどうかは個人差が生まれやすいのです。

たとえば、土踏まずのアーチが高い人は、クッション部分が当たってしまい痛みの原因となることがあります。

一方、足幅が広い人は、シューズが窮屈に感じて足が圧迫され、逆に足幅が狭い人は緩さを感じて安定感を欠いてしまうことも考えられます。

こうしたトラブルを防ぐには、スポーツ専門店などで足のサイズだけでなく、足の形状やアーチのタイプまで正確に計測してもらうことが非常に重要です。

最近では3Dスキャンで足の詳細を可視化できるサービスもあり、自分では気づかなかったクセや特徴を把握することが可能になっています。

さらに、店員と相談しながら複数のモデルを実際に試し履きしてみることも大切です。

見た目やブランドだけで選ぶのではなく、自分の走り方やフォーム、使用するシーン(ロード、トレイル、レースなど)に応じて適したシューズを選ぶことが、結果的にトラブル回避と快適な走行につながります。

また、実際に屋外で数キロ走ってフィット感を確認できる試走サービスを提供している店舗もあるため、こうした機会を利用するのも賢い選択です。

こうして慎重に選んだシューズこそが、自分のパフォーマンスを最大限に引き出し、ランニングを長く続けていくうえでの強い味方となるでしょう。

最適なシューズを選ぶことは、ケガの予防や快適な走行環境の確保といった点でも非常に重要な第一歩です。

レース用と練習用の使い分け方

レースでは反発力の高い厚底シューズを積極的に活用し、練習時には足裏の感覚や筋力を育むために薄底シューズを使い分けるという方法が、非常に効果的だとされています。

これは実際に多くのトップアスリートたちが日常的に実践している戦略であり、練習と本番の両方で最大限のパフォーマンスを発揮するための鍵となっています。

特にレースでは、厚底シューズの反発性とクッション性が推進力と疲労軽減につながるため、記録向上を狙う際には大きな武器になります。

一方で、普段の練習では薄底を選ぶことで足裏に直接刺激が伝わりやすくなり、自然とバランス感覚や地面を感じ取る力が養われるのです。

こうした感覚は、フォームを安定させるうえでも重要な役割を果たします。また、薄底での練習は身体の自然な動きを促進し、足元の筋肉を意識的に使うことになるため、走力の土台を築くのに適しています。

このように、それぞれのシューズの特性を理解したうえで目的に応じて履き分けることで、効率的かつ効果的に走力を高め、パフォーマンスの向上につなげることができるのです。

厚底シューズは万能ではない

どんなに高性能で話題を集めているランニングシューズであっても、厚底タイプがすべてのランナーにとって常にベストな選択肢であるとは限りません。

というのも、ランナー一人ひとりの体の特徴や走行スタイルは大きく異なるためです。

こうした理解を深めたうえで、自分にとって最もふさわしいシューズを冷静に選び取る姿勢が、結果としてランニング中の快適さを高め、長距離でも安定した走行パフォーマンスにつながっていきます。

さらに、自分の足や走りに合ったシューズを正しく選ぶことによって、膝や足首、足裏の筋肉にかかる衝撃や負荷をバランスよく分散させることが可能となり、ランニング中に起こりがちなケガや痛みを未然に防ぐうえでも大きな効果を発揮します。

特に長期的にランニングを継続したいと考えている人にとっては、シューズ選びの正確さがモチベーション維持や習慣化の鍵を握ることになります。

そのためにも、単に人気や見た目に左右されるのではなく、自分の身体的特徴とランニングの目的をきちんと照らし合わせながら、慎重にかつ計画的にシューズを選んでいく必要があります。

長期使用による悪影響も注意

長期間にわたって厚底シューズを使い続けていると、前述の通り筋力が徐々に低下したり、走りのフォームが崩れやすくなったりする傾向があります。

これは、クッション性の高い構造が足の筋肉や関節への直接的な刺激を減らしてしまい、身体本来の動きを妨げてしまうためです。

その結果、無意識のうちに筋肉が使われにくくなり、バランスの乱れや動作のブレが増える要因になります。

こうした状態が続くことで、走行中に必要な安定感やしなやかな動きが損なわれてしまい、思わぬパフォーマンス低下にもつながりかねません。

また、身体の一部に頼った動きが増えることで、特定の筋肉や関節に過度な負担がかかり、慢性的な痛みや疲労の原因となる可能性もあります。

このような悪循環を防ぐためには、シューズを適度に履き替えることや、トレーニングの内容に変化を持たせるなど、意識的な調整が欠かせません。

たとえば、薄底シューズを取り入れて足裏感覚を鍛え直したり、バランスボールや体幹トレーニングを活用して身体全体の筋力を補完したりすることも効果的です。

さらに、ランニング前後のストレッチやフォームチェックなども日常的に取り入れることで、筋力の偏りを防ぎ、身体全体のバランスを整えやすくなります。

これらの取り組みを続けることで、厚底シューズによる影響を最小限に抑えながら、安全かつ効果的にランニングを楽しむことができるでしょう。

シーン別おすすめシューズの選び方

ジョギング、スピード練習、レースなど、ランニングの目的ごとに適したシューズを選ぶことは、身体への余計な負担を減らすうえで非常に重要です。

目的に合わないシューズを使うと、足腰へのストレスが増し、思わぬケガの原因となる場合があります。

たとえば、軽めのジョギングであれば、クッション性が高く足元の安定性に優れたモデルが向いており、ゆったりとしたペースで走る際にも無理のない着地が可能となります。

一方で、スピードを重視したトレーニングには、軽量で反発力のあるタイプが適しており、地面からの力を効率よく推進力に変えることができます。

そして本番のレースでは、さらに軽量で反応性に優れたシューズを選ぶことで、自身のポテンシャルを最大限に引き出すことが可能です。

このように、場面ごとに最適なシューズを使い分けることで、無駄なエネルギー消費を防ぎ、トレーニングやレースをより効果的に進めることができます。

また、体調や筋力の状態、コースの特徴なども考慮する必要があり、たとえば舗装路とトレイルでは求められるグリップ力やクッション性も異なります。

購入前には、自分のトレーニングスタイルや頻度、将来的な目標などをじっくりと見直し、シューズの用途を明確にしたうえで選ぶのが理想的です。

こうした準備をしっかり整えることが、ケガのリスクを避け、長く安全にランニングを続けるための第一歩となります。

厚底ランニングシューズのデメリット総まとめ

- 足裏感覚が鈍くなり着地の精度が落ちる

- 特定部位への負担が偏りやすい

- クッションの影響で疲労が蓄積しやすい

- ランニングフォームが崩れやすくなる

- 走行中にエネルギーを無駄に消費しやすい

- 筋力の使用量が減り衰えやすい

- 身体バランスが乱れやすくなる

- 厚底シューズはクッション性が高い一方で、足裏感覚が鈍くなりやすい

- クッションに頼りすぎると筋力低下やフォーム崩れの原因に

- 走法との相性が悪いと、疲労やケガのリスクが上がる

- 普段履きや初心者には不向きな場合も

- 長期使用でフォーム崩れが定着しやすい

- 厚底と薄底を目的に応じて使い分けることが重要

- 足の形状や走り方に合ったシューズ選びがトラブル予防につながる

- 使用目的ごとに使い分けが必要である

厚底ランニングシューズは、使い方を誤ると逆にパフォーマンス低下やケガにつながるリスクもあります。

自分のレベルや目的、走り方に応じた適切な選択を意識して、安全で快適なランニングライフを送りましょう!

まずは店頭で試し履きして、自分に合ったモデルを選んでみましょう。走るのがもっと楽しくなりますよ!