靴選びで「靴のサイズ3eと4eの違い」が気になっている方は多いのではないでしょうか。

自分にぴったりの靴を見つけるためには、まず「靴のサイズ2e・3e・4e・5eは何センチか」を正確に理解することが大切です。

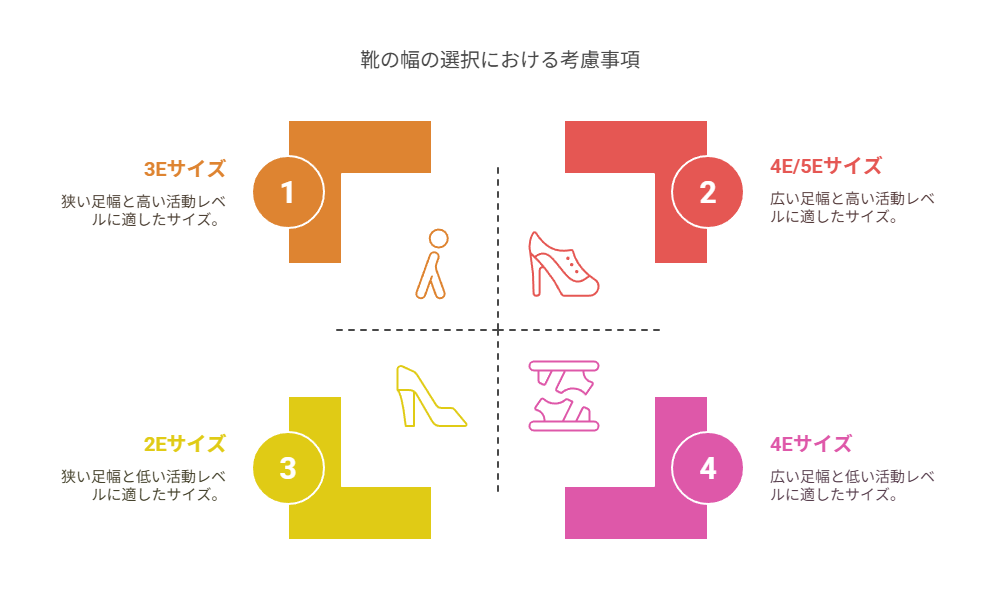

本記事では、「靴のサイズ2e・3e・4e・5eの違い」をわかりやすく整理し、「靴 横幅サイズ表の見方とポイント」や「靴横幅サイズ表を使って比較」する際のコツも詳しく紹介します。

また、「靴2Eがきつい人の選び方」や「3Eと4Eの広さの体感の違い」についても具体的に解説しながら、「日本人の靴の横幅は?の実態」も交えて考察します。

さらに、「4Eはどんな足形に向いているか」や「3Eを選ぶべき人の特徴」も紹介し、あなたに最適な靴選びをサポートします。

記事の後半では、「2Eからのサイズアップの目安」や「靴購入前にチェックすべきこと」についても触れ、最終的には「サイズ選びに失敗しないポイント」までしっかりと押さえていきます。

ぜひ最後まで読んで、あなたに最も合った一足を見つける参考にしてください。

- 靴のサイズ3Eと4Eの具体的な違いを理解できる

- 自分に合った靴の横幅サイズを選ぶ基準がわかる

- サイズアップの目安とフィット感の重要性が学べる

- それぞれの足型に適した靴選びのポイントがわかる

靴のサイズ3eと4eの違いは?基本解説

- 2e・3e・4e・5eは何センチか

- 2e・3e・4e・5eの違いとは

- 靴の横幅サイズ表の見方とポイント

- 靴横幅サイズ表を使って比較

- 靴2Eがきつい人の選び方

- 3Eと4Eの広さの体感の違い

2e・3e・4e・5eは何センチか

このため、靴のサイズ2E、3E、4E、5Eは、足囲や足幅によって数ミリ単位で違いが生じるのが特徴です。

これらのサイズ区切りは、すべてJIS規格に基づいていますので、世界的に規格化された基準に合わせて判断することができます。

3Eの場合は足囲261mm、足幅106mmとなり、足の緊縮感を解消し、一断はきつさを感じていた人もより自然な感覚で歩けるようになります。

さらに4Eになると、足囲267mm、足幅108mmと幅が広がり、特に年齢を重ねて足元が広がった方や、多くの時間立って運動する人にとっては、その異合感を故意的に避けられる値ある選択肢となるのです。

このように、数ミリ程度の差でも、実際には履き心地や疲労度に大きな差が生まれるため、自分の足の細かな特性を正確に把握しておくことが必要です。

そして、単に足の長さだけでなく、足囲もかならず同時に測定し、最も自分の足に適した靴を選ぶよう心がけることが、期待する歩行性能を4Eでも最大限に生かすキーになるでしょう。

2e・3e・4e・5eの違い

ここで、靴のサイズ2Eから5Eの違いについて、より詳しく整理していきましょう。主な違いは、ワイズ(足囲)の広さにあり、サイズが大きくなるごとに足幅も順に広がっていきます。

特に4Eや5Eは、足幅がかなり広い方や、高齢者の方に適している設計となっています。

ただし、その適用範囲は個人差が大きく、年齢や体型、筋肉量の違いによっても適したサイズは異なってきます。

逆に、デスクワーク中心でそれほど歩行量が多くない方や、よりシャープなデザインを重視したい方にとっては、3Eくらいのサイズで十分フィットしやすいでしょう。

ただし、ここで注意が必要なのは、幅広サイズを選びすぎた場合のリスクです。足に対して靴が大きすぎると、中で足が滑りやすくなり、安定した姿勢を保てなくなります。

これによって、歩行中の姿勢が崩れやすくなったり、余計な筋肉の負担がかかり、結果的にかえって疲れやすくなるというデメリットが発生する可能性があります。

このため、単純に「幅が広いから安心」と考えるのではなく、自分の足の形状(甲の高さ、土踏まずのアーチ、足指の長さなど)や、使用するシーン(日常使い、仕事、スポーツ、旅行など)を総合的に考慮して、慎重に選ぶことが求められます。

また、靴を実際に履いてみたときのフィット感も非常に重要です。

つま先、足の甲、かかとのフィット具合をしっかり確認し、きつすぎず、かつ緩すぎず、自然なフィット感を得られるサイズを選びましょう。

靴を試着する際には、必ず立った状態だけでなく、店内を数分間歩きながらチェックすることも大切です。

さらに、フィット感を確かめる際は、足の親指や小指がきちんと自由に動かせるか、足裏に過度な圧迫感がないか、かかとが浮いたりズレたりしないか、といった細かなポイントにも注意を向けると良いでしょう。

このように細かい点にまで気を配りながら靴選びを行うことで、長時間の歩行や立ち仕事においても疲れにくく、快適に過ごせる一足に出会える可能性がぐっと高まります。靴 横幅サイズ表の見方とポイント

ここでは、靴横幅サイズ表の見方について詳しく解説します。靴のサイズ表は、主に足長(つま先からかかとまでの長さ)と足囲(親指と小指の付け根周りの長さ)の2つを基準としています。

特に、ワイズの別はE、2E、3E、4Eと漸漸に広がりを増していくため、自分の足囲を正確に測定することが、適切なサイズ選びには欠かせないポイントとなります。

この時、足囲を測る際は、メジャーを平行にし、緊縮しすぎずに、然るべく自然な状態で測ることが重要です。

あまり引っ張ってしまうと実際の足囲より小さく測られてしまい、履き始めた際に緊縮感を感じる原因になりかねません。

正確な測定ができれば、フィット感が良く、長時間の歩行や立ち仕事でも疲れにくい靴を選べるようになります。

自分の足に正しく合わせるためには、常に測定の習慣をつけることも大切な経験となるでしょう。

靴の横幅サイズ表を使って比較

例えば、男性26cmサイズを比較してみると、2Eが255mm、3Eが261mm、4Eが267mmと、足囲が6mmずつ広がっているのが分かります。

この数値の違いは一見するとごくわずかに思えるかもしれません。

しかし、実際に靴を履いて実際に歩いてみると、フィット感や疲れ方に大きな違いが生じることに気づくでしょう。

靴を履いた瞬間だけではわかりにくいかもしれませんが、長時間歩いたり立ちっぱなしの作業をしたりすることで、違いは確実に現れてきます。

特に長時間歩行する場面を想定する場合には、すこし余裕をもたせたサイズ選びがとても重要になります。

足に余裕がないと、締め付けられて血流が悪くなり、足がむくんだり、痛みが出たりするリスクが高まるからです。

逆に、適度にゆとりを持たせることで、自然な歩行が促され、疲労の蓄積を防ぐことができるようになります。

ただし、ここで注意したいのは、大きすぎるサイズを選んでしまうリスクです。サイズが大きすぎると、足が靴の中でぐらぐらと動いてしまい、最終的に靴ずれを起こしたり、歩行時のバランスが悪くなって余計な筋肉を使ってしまい、逆に疲労を増大させる原因になってしまいます。長く歩けば歩くほど、その差は顕著になります。

このため、履き始める前には必ずしっかりとフィット感を確認することが重要です。単に「履けるからOK」とするのではなく、足の付け根、甲、かかと、それぞれがしっかりとフィットしているかをチェックしましょう。

特にかかとのホールド感はとても大切で、ここが緩いと靴擦れの原因になりやすくなります。

また、フィット感をチェックする際は、座ったままだけでなく、必ず立った状態でも確認しましょう。

立つことで足にかかる体重が増え、実際の使用時に近い状態でフィット感を判断できるからです。

さらに、可能であれば店舗内を少し歩き回って、歩行時の感触を確かめるとより安心です。

このように、ちょっとした工夫を加えながら靴選びを行うことで、長時間の使用でも快適さを損なわず、自分にぴったり合った一足を見つけることができるでしょう。

靴2Eがきつい人の選び方

もし2Eの靴がきついと感じたら、すぐに3Eや4Eの靴を試してみることを強くおすすめします。

この際、単にサイズを一段階アップするだけではなく、靴のデザインや組織構造も考慮すると良いでしょう。

特に、甲高の方や幅広の足型を持つ方は、外羽根式(ビジネスシューズなど)や、ストラップで足上部をしっかり支えられるタイプの靴を選ぶと、さらに快適に履けることができます。

このような投資は長時間の歩行や立仕事をする方にとって、相近の疲れを大きく減少する効果を生むでしょう。

実際に試履をして、自分の足にとって最適なサイズとデザインを確認することが大切です。

さらに、靴下の厚みや日時によって変わる足のむくみも考慮して選ぶと、より完璧なフィットを得ることができるでしょう。

特に午後はむくみが出やすいため、試履を行うときは時間差も意識して選ぶのが良いです。

3Eと4Eの広さの体感の違い

言ってしまえば、3Eと4Eの違いは、靴を長時間履いたときにこそはっきり体感できるものです。

一見するとサイズ差はわずかに感じるかもしれませんが、実際には足にかかる圧力の分散具合や、足指の自由度にかなり大きな差が出てきます。

3Eだと少し窮屈さを感じてしまう方でも、4Eを選ぶと足全体に適度なゆとりが生まれ、結果的に長時間歩行や立ち仕事でも疲れにくくなるケースが非常に多く見られます。

特に、足の甲が高かったり、足幅が広めの方にとっては、4Eのほうがストレスなく履きこなせる可能性が高いでしょう。

ただし、ここで注意が必要です。ゆとりがありすぎる靴を選んでしまうと、足が中で動いてしまい、安定性が損なわれるリスクがあります。

歩くたびに足がズレると摩擦が生じ、靴擦れの原因になったり、無意識のうちに余計な筋肉を使うために逆に疲れてしまうこともあるのです。

そのため、靴を試着する際は立った状態だけでなく、実際にしっかり数分間歩いてみることがとても大切です。フィット感を確認する際には、つま先部分だけでなく、かかとや土踏まず部分も意識してチェックしましょう。

とくにビジネスシューズやウォーキングシューズを選ぶ場合は、足の動きを邪魔せず、かつしっかりホールドしてくれるものを選ぶのが理想的です。

表面的なサイズだけで決めるのではなく、靴の形状や素材、作りにも注目しながら、自分の足との相性を見極めてください。

歩いたときに自然に足が前に出る感覚があるか、かかとが浮かないか、アーチ部分に違和感がないかなど、細かいポイントも確かめると失敗しにくくなります。

これを意識するだけで、長時間でも快適に履き続けられる一足を見つけやすくなります。

靴のサイズ3eと4eの違いは?選び方ガイド

- 日本人の靴の横幅は?の実態

- 4Eはどんな足形に向いているか

- 3Eを選ぶべき人の特徴

- 2Eからのサイズアップの目安

- 靴の購入前にチェックすべきこと

- サイズ選びに失敗しないポイント

日本人の靴の横幅は?の実態

実際、日本人の平均的な足幅はDからE程度と言われていますが、これはあくまでも一般的な相場にすぎません。

年齢を重ねると体型や足の形状にも変化が生じやすく、実際には2Eや3Eが適している方も少なくありません。

特に中高年になると、足裏の筋肉の脆弱化やアーチの低下によって足の横幅が広がる傾向が明確にあらわれます。

これを見過ごしてしまうと、足の痛みや疲れ、ひざや腰への負担増大など、さまざまな健康上の問題を担うことになりかねません。

さらに、運動不足や体重増加といった生活習慣の変化も、足のサイズに大きな影響を与えます。

体重が増えると足裏にかかる圧力も増大し、結果として足幅が広がる現象が起こることも珍しくありません。

これらを総合すると、自分の足の変化に敏感になり、既成の定記感で靴を選ぶのではなく、時間をかけて現在の実際の足の大きさを測定しなおす習慣を身につけることが、今後の健康を支える上でも不可欠です。

4Eはどんな足形に向いているか

このため、4Eサイズは足幅が広めな方、土踏まずのアーチが低い方、そして高齢者に特に適した選択肢となります。

さらに、外反母趾の方にとっても、4Eサイズは足への負担が少なく、圧迫感を軽減できるため非常におすすめです。

幅広設計により、足指へのストレスを減らし、歩行時の違和感も和らげてくれる効果が期待できます。

ただし、標準的な幅を持つ方が4Eを履いた場合、フィット感が緩く感じられる可能性も高くなります。

靴の中で足が動きやすくなることで、かえって歩きづらさや疲労を感じるリスクもあるため、自分にとって最適なサイズ感を見極めることがとても重要です。

快適に履き続けるためには、単に足囲(ワイズ)の広さだけに注目するのではなく、甲の高さや足指の長さ、さらには足裏の形状や歩き方の癖までを総合的に考慮して靴選びを行うことが欠かせません。

また、日常生活における歩行時間や使用するシーン(仕事、旅行、運動など)によっても適したサイズ感は変わるため、用途に合わせて慎重に選ぶ姿勢が大切です。

特に、高齢者や外反母趾に悩む方の場合、クッション性の高いインソールや柔らかい素材の靴を選ぶことで、さらに快適な履き心地を得ることができます。

単に「幅広だから安心」という感覚だけで選ぶのではなく、細かいポイントにも目を向けて靴選びを進めましょう。3Eを選ぶべき人の特徴

3Eサイズは、標準より少し広めの足幅を持つ方に適しています。普段の靴が少し窮屈だと感じるが、4Eまでは必要ないという方には3Eがおすすめです。

具体的には、足囲が250∼260mm程度の方が該当します。また、ビジネスシューズやパンプスなどデザイン重視の靴を選ぶ際にも、見た目とフィット感を両立しやすいサイズです。

2Eからのサイズアップの目安

もし2Eの靴がきついと感じたら、サイズアップの目安は「足囲プラス6mm、足幅プラス2mm」を参考にするのが良いでしょう。

この時、長時間歩行した場合のむくみや、履いている靴下の厚みなども考慮に入れるとより安心です。また、年齢や体質による足の変化も考慮すると良いでしょう。

無理に2Eにこだわると、足への圧力が大きくなり、疲労や痛みの原因になりかねません。そのため、心地よく感じられるサイズを選ぶことがとても重要です。

さらに、着用時間や使用シーン(仕事用、ウォーキング、カジュアルなど)によっても適したサイズ感は変わります。

そして、時間差や足の状態の変化(むくみや疲れなど)を見込んだ上で、簡単に決めつけず、細かく自分の感覚を大切にしながらサイズを評価しましょう。

実際の生活シーンに合った選択をする意識を持つことが、より快適な靴選びを実現するポイントとなるのです。

靴の購入前にチェックすべきこと

これを踏まえて、靴を購入する前には、足囲と足長を正確に測定することがとても重要です。これによって、自分の足の形状に最も適したサイズを選べる可能性が高まります。

また、靴の素材(例えばレザーやキャンバス)や、デザイン(ころもの有無,ヒールの幅,足入れ口の5幅など)、そして用途(ビジネス、カジュアル,スポーツ、旅行用)も選択基準に加えることが必要です。

靴を試着する際には、立った状態でだけでなく、すこし踏み出しながら、足入れ口とかかとのフィット感も確かめましょう。

それによって、勝手に既成のサイズだと決めつけてしまうことを防ぐことができます。

さらに、室内で足りをするだけではなく、店内やショップの空間を数分間歩いてみることも重要です。

歩いてみることで、実際に長時間の利用に耐えうフィット感があるかどうかをより正確に判断できるようになります。

これらの事項を実行するだけで、足に合わない靴を選んでしまうリスクを大きく低減することができるでしょう。

サイズ選びに失敗しないポイント

例えば、サイズ選びに失敗しないためには「必ず両足で試着する」「午後に試着する」「つま先に1cm程度の余裕を持つ」ことを必ず実践しましょう。

午後は足がむくみやすい時間帯であり、日常の利用状況に最も近い状態で試着をすることができるため、実際に必要なサイズを正確に選ぶちからになります。

さらに、両足での試着は必ず行い、足の大きさに左右差がある場合にも対応できるようにしましょう。

このような基本を実践することで、長時間履いても疲れにくい快適な靴を選ぶことが可能となり、一方で、不適合な靴を選んでしまうリスクを大きく低減することができるでしょう。

さらに購入後は、すぐに自宅の床で、カーペットやフローリングなど、実際の現場を想定した足歩で試履をしてみることをおすすめします。

これによって、購入前だけでなく購入後もダブルチェックを行うことができ、本当に自分の足に合った靴であるかどうかを再確認できます。

それによって、不安や心配を解消し、幸せな歩行生活へと繰り出す準備がととのいていきます。

靴のサイズ3eと4eの違いを総括するポイント

-

3Eと4Eは足囲・足幅が6mm・2mmずつ異なる

-

JIS規格に基づきサイズ展開されている

-

男性26cmの場合、3Eは足囲261mm・足幅106mm

-

4Eでは足囲267mm・足幅108mmに広がる

-

3Eはややフィット感重視の設計

-

4Eは広め設計で足指の可動性が高い

-

立ち仕事や長時間歩行には4Eが適している

-

デスクワーク中心なら3Eでも快適に過ごせる

-

靴横幅サイズ表を参考に正確な足囲を測る必要がある

-

試着時は立って歩いてフィット感を確認するべき

-

午後のむくみを考慮して試着するのが理想

-

サイズが大きすぎると靴擦れや疲労の原因になる

-

外反母趾や甲高の人には4Eが向いている

-

デザイン重視の場合は3Eが選びやすい

-

常に現在の足の状態を測り直して靴を選ぶべき