ランニングを続けていると、「あれ?なんだかシューズのかかとの外側ばかり減ってきた…」と気づくこと、ありませんか?

実は、

「ランニング シューズの外側が減る」と検索されたあなたも、もしかすると、シューズの減り方に疑問や不安を感じているのではないでしょうか。

このような状態を放置すると、膝や足首への負担が増し、思わぬケガにつながることも。

実はこの“外側のすり減り”には、フォアフットやミッドフットといった着地スタイルが大きく関係しており、ソールの摩耗位置からあなたの走り方のクセを読み取ることができるんです。

また、「左右で減り方が全然違うのはなぜ?」と感じた方も多いのでは?それは、もしかすると気づかないうちに体のバランスが崩れているサインかもしれません。

真ん中や小指側が減っているなら、外側荷重や筋力の偏りも疑われ、放っておくとフォーム全体に影響が出ることも…。

この記事では、そんな不安を解消すべく、具体的には、以下のポイントを取り上げます。

- 外側がすり減る原因と体のクセの関係

- 減り方ごとの走り方やフォームの特徴

- シューズの寿命や補修の限界について

- 適切なシューズの選び方とメンテナンス方法

これらの情報をもとに、ランナーのリアルな悩みに寄り添いながら、改善のヒントを丁寧に解説していきます。

「このままで走ってて大丈夫かな?」そんな不安がある方にこそ読んでほしい内容です。

足元から整えて、もっと快適で安全なランニングライフを手に入れましょう。

あなたのランニングライフがより充実したものになることを心から願っています。

ランニングシューズの外側が減る原因とは

- かかと外側が減るのは普通?

- 減り方が左右で違うのはなぜですか?

- 減り方フォアフットとミッドフット

- 減り方が真ん中・小指側の場合

- 減り方に合わせたフォーム改善

- ソールのすり減り補修は可能?

かかと外側が減るのは普通?

現在の私は、かかとの外側がすり減るのは一般的な傾向だと考えています。

実際、多くのランナーが経験していることであり、決して珍しい現象ではありません。

多くの人は走る際、まず足の外側から地面に着地し、体重を内側へ移動させてから、つま先で蹴り出すという一連の流れで走ります。

この動作は人間の自然な動きであり、外側に負荷がかかりやすいため、靴底の外側が最も早く摩耗するのです。

また、O脚やガニ股の傾向がある方の場合、歩行や走行時に外側へ荷重が集中しやすく、靴底の外側がより目立ってすり減る傾向にあります。

このような減り方は見た目にもわかりやすく、明確に偏りが現れます。

一方で、減り方が急速だったり、極端に偏っていたりする場合は注意が必要です。

走り方のバランスが崩れている可能性があり、そのまま放置しておくと膝や足首などに負担がかかってしまうかもしれません。

このように言うと、心配になる方もいらっしゃると思いますが、外側が減るという現象自体は決して異常ではありません。

むしろ多くのランナーにとって自然な摩耗であるため、過度に不安になる必要はないのです。

重要なのは、すり減った部分が走行時の安定性や快適性に影響を与えていないかを判断することです。

もし走りに違和感を覚えたり、同じ箇所ばかりが痛んだりするようであれば、その時こそフォームやシューズの見直しを検討してみましょう。

減り方が左右で違うのはなぜですか?

ここでは、左右の減り方の違いについて詳しく解説します。

ランニングシューズの左右で減り方に大きな違いがある場合、それは単なる偶然ではなく、体の使い方に明確な左右差が存在している可能性があります。

このような左右差は、ランニングフォームや日常生活における姿勢の癖、筋力バランスの偏りなど、複数の要因が複雑に絡み合って発生します。

その結果、利き足側のシューズのソールが早くすり減ることになります。

また、デスクワークなどによって片側の骨盤が歪んでいたり、足の長さが微妙に異なっていたりすることでも、片足にかかる負荷が変わり、摩耗の違いが生じます。

このような状況を把握するには、ランニングフォームの確認が非常に有効です。

スマートフォンなどでランニング時の後ろ姿を撮影し、フォームをチェックしてみましょう。

左右の着地タイミングや重心のブレ、腕の振り方など、見た目の小さな違いが摩耗の差に大きく影響していることがわかるかもしれません。

いずれにしても、こうした減り方の差を放置すると、知らず知らずのうちに片側の筋肉ばかりを使いすぎたり、膝や足首に過剰なストレスがかかったりするリスクがあります。

その結果、故障やパフォーマンス低下を招く可能性があるため、違和感があるなら早めに対処することが重要です。

整体師やスポーツトレーナーに相談し、自分の体のバランスを客観的に評価してもらうのもおすすめです。

減り方フォアフットとミッドフット

言ってしまえば、どの部位で着地するかによってシューズの摩耗のパターンにはっきりとした違いが生まれます。

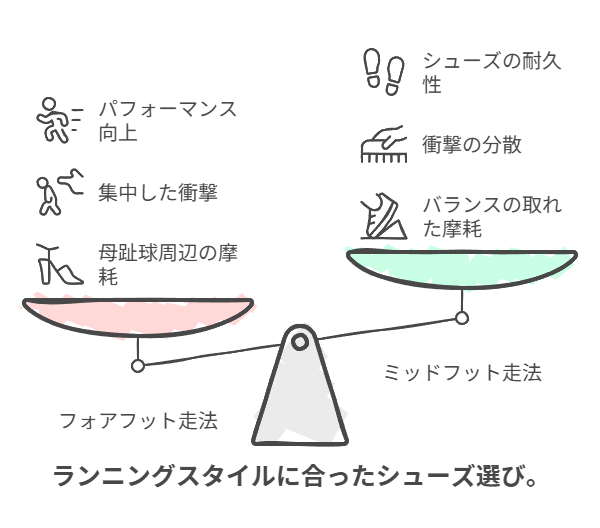

ランニングの着地方法には大きく分けてフォアフット走法とミッドフット走法があり、それぞれの着地位置によって靴底のすり減り方が異なります。

フォアフット走法では、足の前方、特に母趾球と呼ばれる親指の付け根のあたりに体重が乗るため、その周辺がすり減りやすくなります。

母趾球を中心に強く蹴り出すような走りになるため、前足部のソールに集中して摩耗が現れるのが特徴です。

一方、ミッドフット走法は足裏の中央付近で着地するため、足全体で衝撃を分散しやすく、前足部とかかと両方にバランスの良い摩耗が起こります。

このような違いがあるため、たとえ同じ距離を走ったとしても、着地スタイルが違えば摩耗する箇所も当然異なります。

靴底の減り方は、まさに自分のランニングスタイルの“証拠”とも言えるでしょう。

このため、適切なシューズ選びがとても重要になります。

着地の特性に合ったソール構造やクッション性を持つシューズを使うことで、足への負担を軽減し、故障のリスクを減らすことができます。

自分がどのような着地スタイルで走っているのかを理解しておくことは、単にパフォーマンス向上だけでなく、シューズを長く使うための工夫にもつながるのです。

とくに長距離を走る人ほど、こうした点に注意を払うことで、より効率的で安全なランニングが実現できます。

減り方が真ん中・小指側の場合

このような減り方をする人は、着地時に足の外側または真ん中に重心が集中している可能性があります。

特に、足の使い方に特徴があるランナーや、普段の姿勢にクセがある人に見られる傾向です。

靴底の真ん中が減るということは、足裏の中央部に荷重がかかっている証拠でもあり、これはミッドフット走法を意識しているランナーにも見られる摩耗パターンです。

たとえば、足首の柔軟性が不足している場合や、足裏の筋力バランスが崩れていると、自然と重心が偏りやすくなります。

小指側がすり減るということは、明らかに外側荷重が強すぎており、足全体の使い方にアンバランスがある可能性が高いといえます。

また、O脚やガニ股など、骨格的なクセがある方も小指側の摩耗が強くなる傾向があります。

走りのときに足が外側に流れてしまうため、母趾球でしっかりと蹴り出すことができず、パフォーマンスが安定しない場合もあります。

これには、足裏やふくらはぎのストレッチに加えて、バランスディスクや片足スクワットなどのトレーニングが効果的です。

とくに、足の外側だけでなく、内側の筋肉も意識して使うトレーニングを取り入れることで、偏った荷重を是正することができます。

体の使い方を整えることで、シューズの摩耗バランスも自然と安定してきます。

結果として、シューズの寿命が伸びるだけでなく、ランニング時のフォームも改善され、ケガのリスクも下げることができます。

まずは自分の減り方を客観的に観察し、それに合わせた体の使い方や筋トレメニューを考えてみることが大切です。

減り方に合わせたフォーム改善

これを改善するためには、自分の減り方に合わせたフォーム調整が必要です。

単純にシューズを買い替えるだけでは根本解決にはなりません。

なぜなら、靴底の減り方には走り方や体の使い方のクセが如実に表れており、それを無視してしまうと、同じ問題を繰り返してしまう可能性が高いからです。

例えば、外側がすり減る傾向がある方は、内転筋の筋力が不足している可能性があるため、内もものトレーニングを取り入れることが効果的です。

また、骨盤が左右どちらかに傾いていると、重心の偏りが起きやすくなり、着地が外側に流れる原因になります。

ストレッチや体幹トレーニングで骨盤の安定性を高めることも、走行フォームの改善につながります。

一方、内側が減る方は、オーバープロネーション(過剰回内)の傾向があると考えられます。

この場合、ふくらはぎや太ももの筋力だけでなく、足裏のアーチを支える筋肉を強化することも重要です。

アーチが崩れていると、着地時の衝撃を正しく分散できず、膝や腰に負担がかかりやすくなります。

このように考えると、靴底の減り方は自身のランニングフォームを知るための「鏡」のような存在です。

フォームを改善することによって、単にシューズの寿命が延びるだけでなく、ケガの予防やランニング効率の向上にも直結します。

走る前後のセルフチェックを習慣化することで、自分の体の状態をより的確に把握し、日々のランニングに活かしていくことができるでしょう。

ソールのすり減り補修は可能?

すると、多くのランナーが気になるのが「すり減ったソールは補修できるのか?」という点です。

結論としては、補修は可能ですが、あくまで一時的な対処法として考えるべきです。

補修によって見た目がきれいに整うことはあっても、本来の機能やパフォーマンスが完全に復活するわけではありません。

市販されている補修材や接着剤を用いて、摩耗したソールの部分を埋めることにより、ある程度の延命処置は可能です。

特に、ジョギングやウォーキングなど強い衝撃がかからない用途であれば、補修したシューズでもある程度の使用に耐えられる場合があります。

ただし、こうした補修では接地感が微妙に変わったり、もともとのグリップ力が低下したりする可能性もあるため、走行時の安定性には不安が残ります。

さらに、補修材の種類によっては、乾燥後に硬くなってしまい、柔軟性が損なわれるケースもあります。

この結果、長時間の使用では足への負担が増すリスクも否定できません。

また、補修部分とオリジナルのソール素材との相性が悪いと、接着不良を起こす可能性もあるため、注意が必要です。

例えば、普段のトレーニング用と本番用のシューズを明確に分けている場合には、補修を施したシューズをジョグや通勤ランなどの軽い用途に回すという工夫が非常に有効です。

これにより、まだ使えるシューズを無駄にすることなく、コストパフォーマンスも高まります。

特に学生ランナーや予算が限られている人にとっては、補修による再利用は有効な選択肢のひとつとなるでしょう。

このように、補修は一定のメリットがありますが、長期的な視点ではあくまで応急処置に過ぎません。

シューズのパフォーマンスや足への影響を最優先に考えるなら、補修はあくまで一時的な延命策として活用し、本格的なランニングには新しいシューズの導入を検討するのが賢明です。

ランニングシューズの外側減りの対処法

- シューズの寿命は何キロでダメになりますか?

- 外側が減りやすい人の選び方

- 外側減りに強いおすすめシューズ

- シューズの寿命を延ばす保管方法

- すり減った靴の影響とリスク

シューズの寿命は何キロでダメになりますか?

この質問は多くのランナーが抱える疑問の一つです。

初心者からベテランまで、どのくらいの距離でランニングシューズを買い替えるべきかは非常に気になるポイントでしょう。

一般的に、ランニングシューズの寿命は500km~800km程度といわれていますが、これはあくまで目安にすぎません。

実際には、体格や体重、日々のトレーニング頻度、走るスピード、そして地面の素材など、さまざまな条件によって寿命は大きく前後します。

また、アスファルトのような硬い路面で頻繁に走る人も、シューズのソールがより早く摩耗する傾向にあります。

さらに、雨の日に濡れたまま保管したり、直射日光にさらして乾かしたりすると、素材の劣化を早める要因となります。

そのため、単純に走行距離だけでなく、使用状況や保管環境も含めて総合的に判断することが重要です。

このため、走行距離の記録を付けるだけでなく、定期的にシューズの状態を目視でチェックしましょう。

ソールに深いシワが寄っていたり、クッションが薄くなったように感じる場合は、シューズの性能が大きく落ちている可能性があります。

違和感を覚えた時点での判断が重要であり、無理に履き続けると足腰への負担が増し、ケガにつながるリスクも高まります。

このように、シューズの寿命は距離だけでは測れません。

使用環境や走行スタイルに応じて、こまめなメンテナンスと自己観察を心がけることで、より快適かつ安全にランニングを続けることができます。

外側が減りやすい人の選び方

多くは、ニュートラルプロネーション向けのモデルを選ぶことで、外側摩耗の負担を効果的に軽減できます。

ニュートラルプロネーションとは、着地の際にかかとが適度に内側へ倒れ込み、足全体で衝撃を分散させる理想的な足の動きのことです。

このプロネーションに合ったシューズは、足への衝撃を緩和しつつ、外側への過剰な荷重を抑える設計がされています。

そのため、シューズの外側ばかりが減ってしまうという悩みを持つ方にはとても適しているといえるでしょう。

ただし、注意すべきなのは、サポートが強すぎるモデルを選んでしまうと、自然な動きを妨げてしまい逆効果になる可能性がある点です。

足の動きに合わない構造のシューズを履くと、かえって筋肉の使い方に偏りが出て、フォームが崩れてしまう場合もあります。

自分のプロネーションの状態に合った適度なサポート機能のあるモデルを選ぶことが大切です。

例えば、ナイキのペガサスシリーズや、アシックスのGEL-NIMBUSシリーズは、クッション性と安定性のバランスがよく、外側がすり減りやすいランナーにも非常に人気のあるモデルです。

両モデルともミッドソールに反発性の高い素材が使用されており、長距離走でも疲れにくく、摩耗の偏りを抑える工夫がされています。

また、軽量で通気性も優れているため、暑い季節のランニングにも適しています。

このように、減り方のクセに合わせたシューズ選びが、快適なランニングを続けるための重要なポイントになります。

靴選びで迷ったときは、ランニング専門店で自分の足型や走り方を測定してもらい、店員と相談しながら試し履きするのがおすすめです。

実際に走ってみたときの感覚や、足との一体感をしっかりと確かめることが、失敗しないシューズ選びのコツです。

外側減りに強いおすすめシューズ

これは、シューズ選びで悩んでいる方にとって非常に重要なテーマです。

とくに外側のソールが早くすり減る傾向にあるランナーにとっては、耐久性と機能性を兼ね備えたシューズを選ぶことが、パフォーマンスやケガ予防の観点からも大切になります。

外側の摩耗に強いシューズは、単に硬いソールを持つだけでなく、重心の偏りに対応できるよう設計されたクッション構造や、安定性を保つためのフレーム構造を備えていることが多いです。

例えば、ニューバランスの「Fresh Foam X 880」シリーズは、二層構造のミッドソールにより、柔らかな着地感と力強い蹴り出しを同時に実現しています。

さらに、足全体を包み込むようなアッパー設計により、フィット感が高く、着地時に足がブレにくいため、外側への荷重が集中するのを防ぎやすくなっています。

その結果、外側の摩耗を抑えながらも、快適なランニングをサポートしてくれるのです。

他にも、アシックスの「GEL-NIMBUS」シリーズや、HOKAの「CLIFTON」なども、外側の摩耗に対する耐性が高いと評価されています。

これらのシューズは、それぞれ異なるテクノロジーを用いながら、クッション性と安定性の両立を追求しており、ランナーの足への負担を軽減する設計がなされています。

こうして、自分の減り方や走り方に適したシューズを選ぶことで、シューズの寿命を延ばすことができるだけでなく、フォームの乱れによるケガのリスクも低減できます。

また、疲れにくさや快適さも向上するため、日々のランニングがより楽しく続けやすくなるでしょう。

シューズの寿命を延ばす保管方法

このとき、意外と見落とされがちなのがシューズの保管方法です。

ランニングシューズの性能を最大限に活かし、寿命を少しでも延ばすためには、日々の保管環境にも注意を払う必要があります。

寿命を延ばすには、直射日光を避け、通気性の良い場所に保管することが大切です。

特に、ランニング後に汗や雨などで濡れた状態のまま放置してしまうと、素材の劣化が進行しやすく、カビや臭いの原因にもなります。

シューズ内部までしっかり乾かすよう、新聞紙を詰めたり、風通しの良い場所で陰干しするのが望ましいです。

また、毎日同じシューズを使い続けると、クッション材が十分に回復する前に再び使用されてしまい、素材のへたりが早まる原因となります。

これを防ぐためには、最低でも2足をローテーションで使用するのが効果的です。

ローテーションすることで、各シューズがしっかりと休息時間を持ち、クッション性やフィット感が長持ちします。

加えて、ローテーションすることで1足にかかる使用頻度が下がり、結果的に全体のシューズ寿命を伸ばすことにもつながります。

こうすれば、見た目以上にシューズが長持ちし、パフォーマンスの低下や足への負担を抑えながら、快適な履き心地を維持することができます。

さらに、定期的にインソールを取り出して乾かす、シューズ用消臭スプレーを使うなどのメンテナンスを取り入れることで、常に良好なコンディションを保てるでしょう。

すり減った靴の影響とリスク

もちろん、すり減ったシューズを使い続けることには大きなリスクがあります。

見た目にそれほどボロボロでなくても、内部のクッション性が著しく低下していることが多く、それによって足への衝撃が十分に吸収されなくなります。

その結果、膝や足首、さらには腰にまで負担がかかりやすくなり、慢性的な痛みや故障を引き起こす要因となるのです。

特に注意が必要なのは、ミッドソールの変化です。

例えば、ミッドソールに深いシワが寄ってきたり、指で押したときに反発が感じられなくなった場合、それはクッション材が潰れてしまい、本来の衝撃吸収性能を発揮できなくなっている証拠です。

こうした状態で走り続けると、着地のたびに衝撃がダイレクトに体へ伝わり、関節や筋肉にストレスが蓄積されてしまいます。

さらに、ソールの摩耗によって左右の高さやバランスが崩れると、自然なランニングフォームが保てなくなり、体の軸がブレやすくなります。

その結果、無理な動作が習慣化してしまい、フォームの乱れによってさらなる故障のリスクを高めてしまうことになります。

だからこそ、定期的にシューズの状態をチェックする習慣を持つことが大切です。

目に見える摩耗だけでなく、履いたときの違和感やフィット感の変化にも敏感になりましょう。

少しでも「いつもと違う」と感じたら、それはシューズが寿命を迎えているサインかもしれません。

早めの交換判断は、自分の体を守るための賢明な選択です。

ランニングシューズ 外側が減る原因と対策のまとめ

- ランニングシューズの外側が減るのは自然な動きによるもの

- 左右差や部位ごとの減り方には走り方や姿勢のクセが影響

- 着地スタイル(フォアフット・ミッドフット)でも減り方が変化

- 補修は可能だがあくまで一時的な対策に留めるべき

- 寿命の目安は500〜800kmだが、使用状況により大きく前後

- 外側減りが気になる人はニュートラルプロネーション対応のシューズが◎

- おすすめは「ナイキ ペガサス」「アシックス GEL-NIMBUS」「ニューバランス 880」など

- 保管環境やシューズのローテーションも寿命延長に効果的

- すり減った靴はケガやパフォーマンス低下のリスクが高まるため早めの見直しを

靴底の減り方から見えるランニングフォームのクセ。

単なる摩耗と思わず、体の使い方のヒントとして活用しましょう。

自分に合ったシューズ選びと日々のケアで、より安全で快適なランニングライフを。